パントリーってこう作る!アイデア光るリアル施工事例

「おしゃれなキッチンにしたいのに、どうしても生活感が出てしまう」

「調理家電が増えて、作業スペースがどんどん狭くなる」

キッチンの収納に関する悩みは尽きないものです。そんな多くの悩みを一挙に解決してくれるのが、リフォームやリノベーションで実現できる「パントリー」の存在です。

パントリーは単なる収納庫ではありません。暮らしを豊かにし、家事の負担を軽くしてくれます。この記事では、パントリーの基本的な知識から、メリット・デメリット、そして後悔しないための作り方のポイントまで解説していきます。

そもそもパントリーって何?

パントリーとは、キッチンの一部または隣接した場所に設けられる、食品や飲料、調理器具、日用品などをストックしておくための収納スペースのことです。

パントリーにはさまざまなタイプがあり、人が中に入れる小部屋のような「ウォークインタイプ」、玄関からキッチンへ通り抜けられる「ウォークスルータイプ」、キッチンの壁面を利用した「壁面収納タイプ」など、家の間取りやライフスタイルに合わせて多様な形があります。

冷蔵庫に入れない常温保存の野菜や、お米、缶詰、レトルト食品、パスタなどの乾物、そして普段は使わないホットプレートやミキサーといった調理家電まで、キッチン周りのあらゆるものを収納できるのがパントリーの魅力です。

パントリーのメリット

パントリーを設けることで、私たちの暮らしにはどのような良い変化が生まれるのでしょうか。主な4つのメリットをご紹介します。

収納力がアップする

パントリーの最大のメリットは、何といってもその圧倒的な収納力です。キッチンキャビネットや食器棚だけでは収まりきらなかったものが、一箇所にまとめて収納できるようになります。週末にまとめ買いをするご家庭や、コストコなどで大容量の商品を購入する方にとっては、ストック品を保管する場所の悩みが解消され、買い物の自由度が格段に上がります。

キッチンがすっきりまとまる

電子レンジや炊飯器、コーヒーメーカー、乾物など、キッチンは生活感が出やすいアイテムであふれています。パントリーがあれば、これらのものを隠して収納できるため、キッチンカウンターや調理台の上はいつもすっきり片付けることが可能です。

スムーズな生活動線になる

例えば、玄関からキッチンへ通り抜けられる「ウォークスルーパントリー」を設ければ、買い物から帰宅後すぐに重いお米や飲料を収納でき、家事動線が劇的にスムーズになります。

また、パントリーとキッチン、ダイニングを行き来しやすい回遊動線にすれば、配膳や片付けの手間も軽減できるでしょう。

食品の管理がしやすい

ストック品が一箇所にまとまっていることで、何がどこに、どれくらいあるのかが一目で把握しやすくなります。

「同じものをまた買ってしまった」「賞味期限が切れていた」といった食品ロスを防ぐことができます。

在庫管理が容易になることで、無駄な出費を抑える節約効果も期待できるでしょう。また、ローリングストック法を活用すれば、普段使いの食品庫がそのまま災害時の備蓄庫としても機能します。

パントリーのデメリット

多くのメリットがある一方で、パントリーを設置する際には考慮すべきデメリットも存在します。計画段階でしっかりと把握しておきましょう。

<H3>スペースが必要</H3>

当然ながら、パントリーを作るにはそれなりのスペースが必要です。特に、人が中に入れるウォークインタイプやウォークスルータイプを設ける場合、その分キッチンやリビングなどの居住スペースが狭くなる可能性があります。家全体の広さとのバランスを考え、どこにどれくらいの広さのパントリーを設けるか、慎重に検討する必要があります。

整理整頓が必要

大容量の収納スペースがあるからといって、無計画に物を詰め込んでしまうと、かえって使いにくい「物置」になってしまう恐れがあります。どこに何を置くかという定位置を決め、定期的に中身を見直して整理整頓を心掛けないと、奥のものが取り出せなくなったり、賞味期限切れの食品を増やしてしまったりする原因になります。

設置に費用がかかる

リフォームやリノベーションで新たにパントリーを設ける場合、壁の造作や棚の設置、場合によっては照明やコンセントの配線工事などが必要となり、当然コストがかかります。どのようなタイプのパントリーにするか、棚板の素材や枚数はどうするかによって費用は大きく変動するため、事前にしっかりとリフォーム会社と打ち合わせをし、見積もりを取ることが大切です。

パントリーを取り入れる際のポイント

後悔しない、本当に「使える」パントリーを作るためには、押さえておきたいポイントがいくつかあります。

使いやすい場所に設置する

パントリーの設置場所は、家事動線に大きく影響します。一般的には、キッチンからのアクセスが良い場所が最適です。調理中にサッと食材を取りに行ける距離にあるか、買い物から帰ってきてスムーズに荷物を運び込めるか、といった視点で場所を検討しましょう。

玄関・パントリー・キッチンとつながる動線は、家事ラクを追求する上で非常に人気の高い間取りです。

適切な広さにする

やみくもに広くすれば良いというものではありません。家族の人数や、買い物の頻度・量、ストックしたいものの種類などを具体的にリストアップし、「我が家にとって本当に必要な広さ」を見極めることが重要です。

一般的に、ウォークインタイプであれば1畳〜2畳程度の広さがあれば、十分な収納量を確保できると言われています。

棚は可動式にする

収納するものは、ペットボトルのような背の高いものから、缶詰のような低いものまで様々です。棚を「可動式」にしておけば、収納したいものの高さに合わせて自由に棚板の位置を変えられるため、デッドスペースが生まれにくく、収納効率が格段にアップします。

通気を良くする

食品を保管するパントリーは、湿気や熱がこもりやすい空間です。湿気はカビや害虫の発生原因となり、熱は食品の劣化を早めてしまいます。窓を設けたり、換気扇を設置したり、壁の一部を通気性の良いルーバー扉にするなど、風通しを良くするための工夫を必ず取り入れましょう。

こんなアイデアも!大和ハウスウッドリフォームの施工事例を紹介

最後に、大和ハウスウッドリフォームで手がけたパントリーをご紹介します。ぜひこれからのリノベーション・リフォームでの参考にしてくださいね。

デッドスペースを有効活用!使いやすいウォークインパントリー

https://reform-list.daiwahouse-woodreform.co.jp/house/reform-list-mt/kodate/fullreform/post-45.html

デッドスペースになりやすい部屋の角をパントリーに採用。取り出しやすいように斜めの壁にすることで、使い勝手も格段に上がっています。こちらのお家は、パントリーの出入り口をタイルで装飾しており、おしゃれさも加わっています。単なる収納場所としてだけでなく、インテリアとしても魅力的ですね。

冷蔵庫も収納!キッチン背面の幅広パントリー

https://reform-list.daiwahouse-woodreform.co.jp/house/reform-list-mt/kodate/post-24.html

対面式のキッチンの背後の壁全てをパントリーに。3枚引き戸で普段は生活感を隠せるのはありがたいですね。広々としたスペースなので冷蔵庫も収納できます。

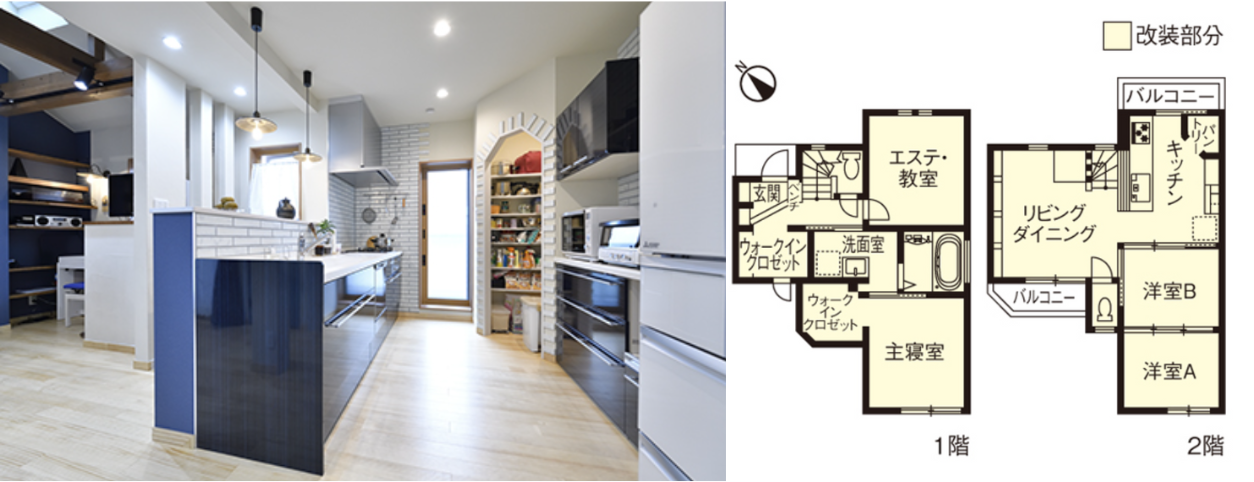

LDから目隠しされた位置に設置されたパントリー

https://reform-list.daiwahouse-woodreform.co.jp/house/reform-list-mt/kodate/post-168.html

リビング・ダイニングから見えない位置に設置されたパントリー。生活感の出るものを全てこちらにまとめておけば、自慢のLDKもすっきり見せることができます。コンセントや棚を設置しておけば、家事の合間にパソコンを使うなど、自分の時間も確保できます。

まとめ

今回は、キッチンの収納力を上げ、日々の家事を楽にしてくれる「パントリー」について、そのメリット・デメリットから、失敗しないための作り方のポイントまでを解説しました。

パントリーは、ただの収納スペースではありません。キッチンを美しく保ち、家事動線をスムーズにし、食品ロスや無駄な出費を減らしてくれます。

リフォームやリノベーションで、ライフスタイルに合わせてパントリーを作ることも可能です。ぜひ大和ハウスウッドリフォームにご相談ください。